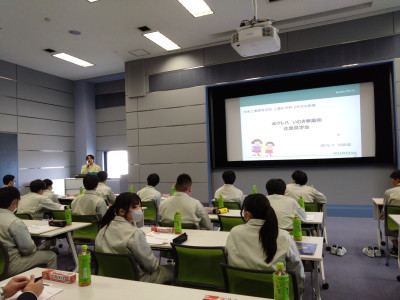

令和7年5月30日(金)「福島イノベ構想推進産業人材育成・確保事業」に係る出前授業として株式会社クレハの労政部より岩間巨樹様・中野翔真様、中央研究所より正野大河様を講師としてお迎えし、会社紹介ならびに「有機合成研究室における研究開発」と題して約1時間、分かりやすく熱心な講義をいただきました。生徒諸君も熱心に聴き、研究開発に興味が湧いた、今後の勉強に役立てたいなど、ものづくりや化学の素晴らしさを再認識したようでした。

令和7年5月5日(月・祝)に行われた「うえだ商店会第47回歩行者天国」に工業化学科3年生2名の生徒が参加しました。

工業化学科では「スライムで遊ぼう」をテーマに、スライム作り体験コーナーを設置しました。晴天に恵まれる中、大変多くのお客さまにスライム作りを体験いただき、大盛況のうちに終えることができました。参加した工業化学科の3年生もよい経験になったようでした。

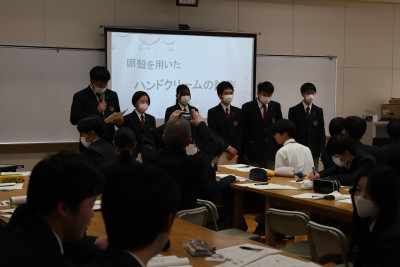

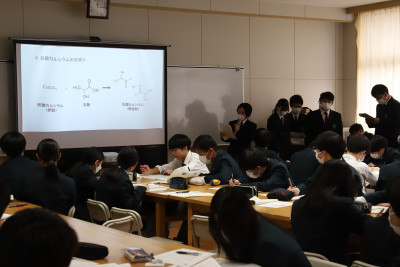

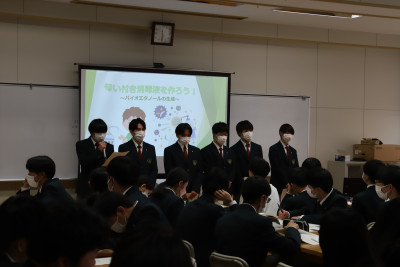

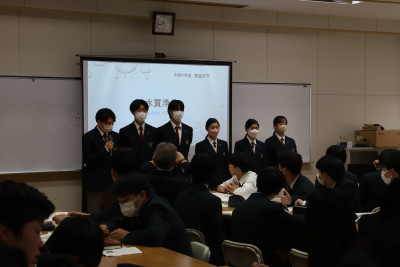

令和6年度の工業化学科課題研究発表会が12月13日(金)に行われました。課題研究は、3年生が自分たちで設定したテーマや課題に沿って一年間研究を続け、その成果を発表するもので、3年間の実習などで学んだ知識や技術を発揮する集大成の場です。以下の6つのグループに分かれ研究が行われました。

1班(村上班)「日焼け止め作り」

環境問題の一つであるオゾン層破壊について興味を持ち紫外線から肌を守る日焼け止めクリームを製作した。さらに、バナナを用いて効果を確かめ性能の比較、評価をした。日焼け止めの効果は表れ、紫外線散乱剤が最も高い効果が見られた。

2班(薗部班)「貝殻でチョーク製作」

貝殻が大量廃棄されている現状を知り、その問題を改善できるような環境に優しいチョークの製作を試みた。ハマグリ、サザエ、牡蠣の貝殻を使い、試行錯誤を繰り返しながらどれが最も使いやすいチョークになるかの比較検討を行った。納得のいく結果には至らなかったが、班員全員で協力して取り組めたので良い思い出になった。

3班(岡部班)「卵殻を用いたハンドクリームの試作」

身近にある、ハンドクリームに使われる保湿剤などには、乳酸カルシウムを用いられている製品がある。普段廃棄されている卵殻を用いて乳酸カルシウムを合成しハンドクリームを試作したいと思った。失敗することもありある程度の成果をあげることができた。

4班(只野班)「匂い付き消毒液を作ろう! ~バイオエタノールの生成~」

目標だった匂い付き消毒液までは到達できなかったが、木くず(廃材)からセルロースを取りだし、それを原料としたバイオエタノールの生成は実現できた。環境問題解決の一助となるような研究を行うことが出来てよかった。

5班(松本班)「水質浄化/野菜クレヨン作り」

水は生活にとって大切です。生活排水等の流込による水質悪化が問題となっています。自作ろ過器でろ過した水を簡易水質測定器を利用して水質浄化の有効性について検証しました。

家庭からでる廃棄野菜を利用して、乾燥機等で乾燥させ、色素を抽出し石けんから取りだしたロウに着色し、手作りのオリジナルクレヨンを完成できました。

6班(冨田班)「食物から香水づくり」

身近な食物から溶媒法、圧搾法、水蒸気蒸留の方法をためし、効率的な油の抽出方法を探しました。また、抽出した油と、エタノールを混ぜ、香水作りを行うことができました。

1・2年生の聴講の様子もたいへん立派で、挙手をして質問をする姿も見られました。次年度にはさらに活発な課題研究発表会となりそうです。

なお、令和7年1月21日(火)に開催される校内生徒課題研究発表会では、テーマ「匂い付き消毒液を作ろう! ~バイオエタノールの生成~」(4班 只野班)が工業化学科の代表として発表を行うことになりました。

3年生の皆さん、3年間の集大成としての課題研究、そして研究発表、大変お疲れ様でした。

R6年11月8日(金)に遠野小学校6年生の皆さん、11月29日(金)には勿来第二中学校2年生の皆さんをお迎えし、専門高校魅力発信事業として体験学習を行いました。工業化学科では、2年生の鈴木さくらさん、高木有菜さん、高橋ひなたさん、森川怜亜さんの4名が体験のお手伝い役として活躍してくれました。

遠野小学校6年生の皆さんには「スライムを作ろう」と題し、せんたく糊とホウ砂からスライムを作る体験をしていただきました。過去にはスライムが保冷剤として使用されていた時期があることを知って驚く様子が見られたり、上手に出来上がるまで何度も挑戦を繰り返す姿が見られるなど、和気藹々と楽しく体験していただきました。

勿来第二中学校2年生の皆さんには「銀鏡反応」を体験していただきました。試薬を用い、還元作用を利用してビン容器内面に鏡面を施す本格的な実験に緊張する様子も感じられましたが、本校生徒の優しいアドバイスに安心して作業に取り組む姿が見られ、皆さんいずれも立派な作品を作り上げて下さいました。

今回は短い時間での体験学習でしたが、ものづくりの楽しさを実感できる時間であったのではないでしょうか。数年後、本校生徒として一緒に学べることを楽しみにしております。ご参加下さいましてありがとうございました。

11月26日(火)に工業化学科2年生を対象として福島イノベーション・コースト構想推進事業による工場見学が行われました。見学先は、古河電池株式会社いわき事業所と株式会社クレハ いわき事業所の2工場です。今回の企業見学は、インターンシップ実施後の見学だったこともあり職業観や勤労感が芽生えてきつつある中での実施となりました。

古河電池(株)様には1学期にも出前授業を行っていただいたので、実際に見学させていただくことでより現実のものとして業務内容を捉えることができた様子でした。就職先を「会社」ではなく「職種」で選ぶことの大切さを実感した生徒が大変多かったです。

(株)クレハ様においては、先輩社員の方から製造業のやりがいや三交替勤務の詳細などについて体験をもとに分かりやすくお話しいただき、生徒たちの理解が深まった様子が見られました。

いずれの見学でも生徒たちから多くの質問がなされ、進路意識の高まりが感じられる工場見学でした。両工場のご担当の方々、また、ご案内をして下さった皆さま、誠にありがとうございました。

11/9(土)10(日)の2日間、岩手県立盛岡工業高等学校において「第24回高校生ものづくりコンテスト全国大会 化学分析部門」が行われました。東北ブロックを代表して本科3年生の村上桧斗君が出場し、第3位になり全国工業高等学校長協会理事長賞と産業教育振興中央会長賞を受賞してきました。

課題は、7月に行われた東北大会と同じ「キレート滴定法により試料水中のCaおよびMgの定量を行うことにより試料水の硬度を求める」で、全国各ブロックからの代表9名および開催県1名の計10名の選手による競技となりました。各ブロックごとに分析方法に特徴があり、これまで以上の緊張感や不安がありましたが、持てる全ての力を出し切り悔いのない戦いをしてくることができました。3位入賞という結果でありますが、これは、本科はもとより本校としても全国大会入賞は初の快挙となります。素晴らしい結果であったと自負しております。

今まで温かく応援をしてくださった方々に感謝申し上げます。

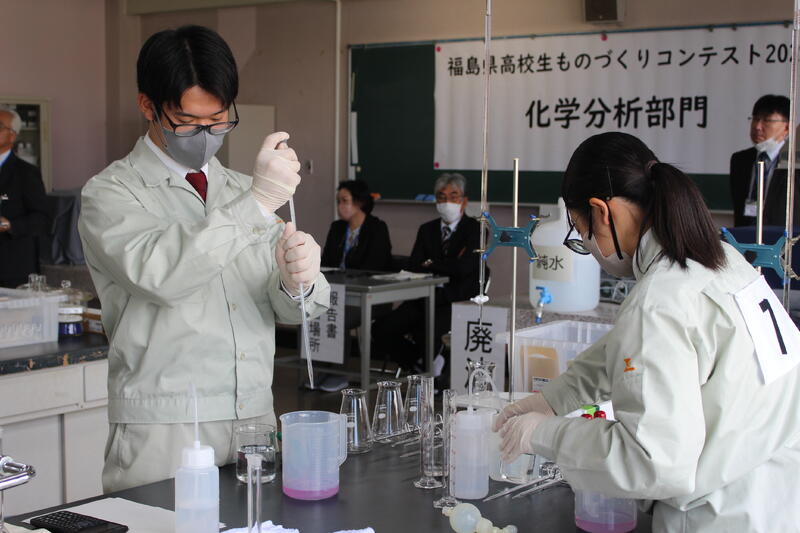

10/10(木)・11(金)の2日間にわたり郡山北工業高校を会場として行われた「福島県ものづくりコンテスト2024化学分析部門」に、本科2年生の岡田怜奈さん、山形竜冬君が出場してきました。

課題は例年通り「キレート滴定法により試料水中のCaおよびMgの定量を行うことにより試料水の硬度を求める」で、安全に配慮したハイレベルな操作技術や正確な測定値、そして迅速さが求められるものです。

大会結果は、岡田怜奈さん【4位】、山形竜冬君【6位】という順位ではありましたが、両名とも普段通りの的確かつスムーズな分析操作を実践することができ、「技術点」において非常に高い評価を得ることができました。全出場者の中においてもトップクラスの評価を得たことは、両名にとって不断の地道な努力が表れた結果で、自負すべきものであると思っていますし、日頃から安全に正しい操作を行えるよう実習指導をしている学科職員にとっても大変誇らしいことです。

今回出場した両名はそれぞれの部活動にも取り組みながら、今コンテストへの練習を積み重ねてきました。非常に努力家で、自身と向き合いながら切磋琢磨してきた2人ですので、今コンテストに向けての経験や成果を今後の学校生活、また、来年の進路活動に大いに活かしてくれるものと期待しています。

応援して下さった皆さま、ありがとうございました。

R6年9月30日(月)に工業化学科1年生を対象として、福島イノベーション・コースト構想推進産業人材育成確保事業による工場見学が行われました。見学先は、午前中に「城北化学工業株式会社いわき工場」、午後に「エリエールプロダクト(株)福島工場」です。

企業の概要説明から業務内容まで詳しく説明をいただきました。中でも化学工場の現場説明では、乙種第4類危険物取扱者に関連付けながら、分かりやすく丁寧に説明をして下さいました。

百聞は一見に如かずで、実際に見学することで、化学工場では、どんな仕事をするのか、そのためには何が必要なのかと、企業の安全に対する取組みや、仕事に対する誇りや熱意を伝えていただき、生徒達がこれからの進路選択について考える良い機会となりました。

城北化学工業株式会社いわき工場の見学の様子

エリエールプロダクト(株)福島工場の見学の様子

両工場のご担当の方々、また、ご案内をして下さった皆さま、誠にありがとうございました。

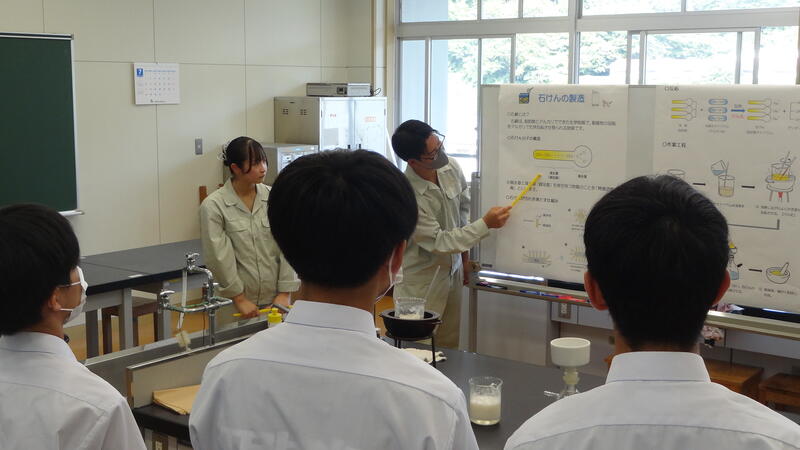

令和6年度の中学生体験入学が7月23日(火)に行われました。工業化学科では、ものづくり実習である「石けんの製造」と「有機合成」、分析実習である「中和滴定」と「機器分析」の計4テーマについて公開され、体験をしていただきました。大変暑い中での体験入学となりましたが、生徒による説明がとても分かりやすく良い体験になったとの感想を多数いただきました。ご来校ありがとうございました。

●石けんの製造

油脂から石けんを作る工程についての説明の後、実習で作られた粉石けんを用い、実際に手洗いを体験していただきました。

●有機合成

ベンゼンからニトロベンゼン、さらに、アニリンの製造方法についての説明を聞き、実際の実験装置や製品を見学していただきました。

●中和滴定

酸とアルカリの中和反応を用いて未知試料の濃度を測定する分析方法についての説明の後、実際に滴定操作を体験していただきました。

●機器分析

企業等でも使用されている分析機器について紹介を受けた後に、原子吸光分析装置を用いた分析操作を体験していただきました。

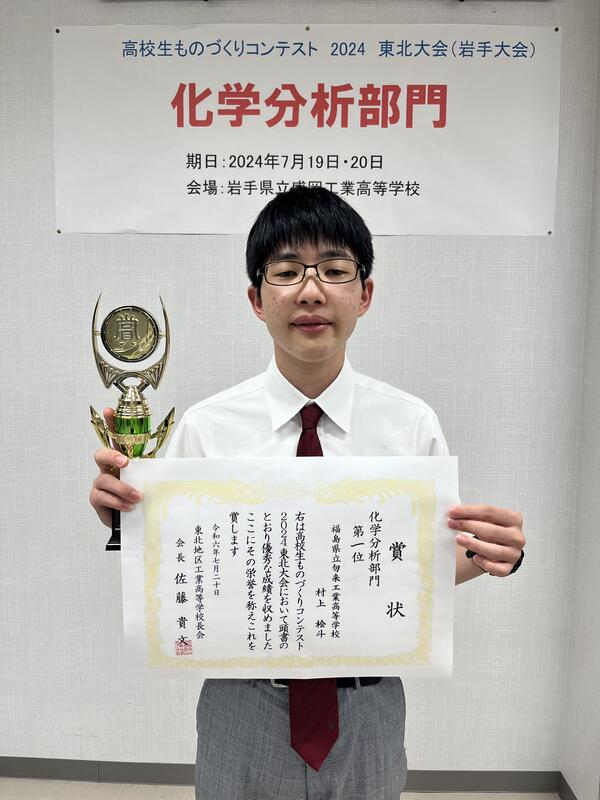

7/19(金)20(土)の両日にわたり岩手県立盛岡工業高等学校において「高校生ものづくりコンテスト2024東北大会(岩手大会)「化学分析部門」が行われ、福島県を代表して本科3年生の村上桧斗君が出場し、見事に第1位になり全国大会への切符を獲得してきました。

課題は例年通り「キレート滴定法により試料水中のCaおよびMgの定量を行うことにより試料水の硬度を求める」で、県大会同様に2時間30分内に2検体の分析を行うもので、化学分析における安全に配慮した手際よい操作や正確な測定値、そして迅速さが求められる競技です。

東北大会には、青森県を除く各県から代表者1名(開催県は2名)の計6名の選手による競技となりました。普段とは環境や設備がまったく違う中での大会ではあったものの、落ち着いて普段の力を発揮し、見事に第1位に輝くことができました。

なお、全国大会は11月に同じ岩手県で行われ、東北代表として出場します。皆さまの応援をよろしくお願いいたします。